Partager la publication "Nakba : L’effacement de Jaffa est un avertissement pour Gaza. Mais l’histoire n’est pas encore écrite"

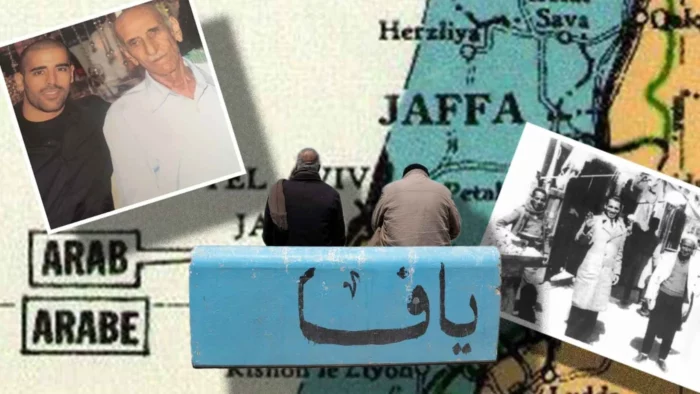

Abed Abou Shhadeh, 15 mai 2025. Mon grand-père, Ismail Abou Shhadeh – connu sous le nom d’Abou Subhi – ne nous a jamais parlé de la Nakba. Il parlait de tout le reste, mais a toujours évité de décrire ce qui s’est passé en 1948.

Ce n’est que grâce aux interviews qu’il a accordées à divers médias que nous avons compris ce que signifiait vivre la catastrophe de 1948 dans ce qui était alors l’une des villes les plus importantes de Palestine, Jaffa (Yafa en arabe).

Ce n’est que grâce aux interviews qu’il a accordées à divers médias que nous avons compris ce que signifiait vivre la catastrophe de 1948 dans ce qui était alors l’une des villes les plus importantes de Palestine, Jaffa (Yafa en arabe).

Et ce n’est que grâce à une interview en particulier, accordée à Al Jazeera, que nous avons appris comment son père, Haseen Abou Shhadeh, est mort.

Haseen est né à l’époque ottomane, où la terre était souvent considérée comme appartenant à ceux qui la cultivaient – un principe qui a façonné des générations de la vie agricole palestinienne, même si les lois officielles sur la propriété foncière ont évolué. En 1948, les milices sionistes ont exploité ce profond sentiment d’enracinement et de sécurité, prenant au dépourvu des villageois palestiniens sans méfiance et utilisant la terreur pour les chasser de chez eux et s’emparer de leurs terres et de leurs biens.

Haseen, comme beaucoup d’autres, a continué à cultiver ses vergers malgré la nouvelle réalité. Mais dans les années 1960, lorsque les autorités israéliennes sont arrivées pour déraciner ses orangers, il a réalisé qu’il ne pouvait plus les en empêcher. Il a été victime d’un accident vasculaire cérébral et est décédé sur le chemin de l’hôpital.

Comment notre famille a réussi à rester à Jaffa, alors que tant d’autres ont été expulsés, je ne l’ai découvert que plus tard. Cette continuité, vivant dans la même ville qui a été témoin de la Nakba il y a 77 ans, façonne mes souvenirs et ma façon d’écrire aujourd’hui.

Jaffa et Gaza : Histoires parallèles

En mémoire de la Nakba et à la lumière du génocide en cours à Gaza, je réfléchis aux histoires parallèles de Jaffa et de Gaza, deux centres côtiers liés par la perte et la résistance.

Jaffa a été nettoyée ethniquement de sa population palestinienne, détruite et transformée en terrain de jeu pour les plus riches du monde. Les plus riches se promènent désormais sur les rives de ses quartiers en ruines. Des hôtels ont été construits sur les décombres de la ville et même sur ses cimetières.

Dans toute la bande de Gaza, des quartiers entiers ont été rasés, les chefs d’État appelant ouvertement à un « nettoyage » en expulsant ses habitants et en la transformant en un terrain de jeu similaire.

Lorsque le président américain Donald Trump a lancé son projet de transformer la bande de Gaza en « Riviera du Moyen-Orient », beaucoup l’ont rejeté, le qualifiant de fantasme absurde.

Mais ce qu’il proposait pour Gaza s’était en fait déjà produit à Jaffa – autrefois un centre palestinien prospère, désormais réduit à un quartier marginal au sein de la ville hébraïque construite sur ses terres, l’engloutissant tout entier.

L’ampleur de la Nakba de Jaffa n’était pas seulement matérielle et politique, mais aussi cognitive.

Au printemps 1948, les forces sionistes assiégèrent la ville. Jaffa fut bombardée pendant des semaines et, le 14 mai, elle tomba. Des quelque 120.000 Palestiniens qui y vivaient, il n’en restait qu’environ 4.000.

Des quartiers entiers furent vidés et des familles contraintes à l’exil ou parquées derrière des barbelés. Des maisons furent saisies en vertu de la loi sur les biens des absents et remises à de nouveaux colons.

Des bâtiments publics, comme le Saraya, le siège municipal de Jaffa, furent bombardés. Des rues furent rebaptisées et des monuments culturels disparurent. Ce qui restait de la ville a été rebaptisé et réaffecté, son identité palestinienne étant systématiquement dépouillée.

C’est le modèle qui est aujourd’hui projeté sur Gaza : un lieu à vider, à reconditionner et à rouvrir au monde, mais sans ses habitants.

Jaffa : un centre dynamique

Comme la bande de Gaza aujourd’hui, Jaffa comptait autrefois parmi les villes les plus densément peuplées de Palestine. En 1945, les archives du Mandat britannique recensaient environ 94.000 habitants dans la ville même, et 30.000 autres dans les villages environnants.

C’était le cœur culturel et économique de la Palestine : cinq journaux, trois clubs de football, quatre cinémas et un théâtre, des imprimeries, des savonneries et une industrie maritime internationale.

Des bus reliaient Jaffa à Jérusalem, et des trains la reliaient au monde arabe grâce au chemin de fer du Hedjaz. La ville comptait 47 établissements d’enseignement et la première gare ferroviaire de Palestine, à seulement un kilomètre de son port.

Compte tenu de la réalité politique, peu de gens reconnaissent aujourd’hui que Jaffa est plus proche de Damas (215 km) et d’Amman (160 km) que de la ville la plus méridionale d’Israël, le pôle touristique d’Eilat (275 km).

C’est une distorsion de la perception, de la mémoire et de la géographie qui témoigne de l’effacement complet de ses liens avec le monde arabe.

Il est intéressant de noter que la plupart des visiteurs d’aujourd’hui cherchent à visiter la Vieille Ville – un quartier certes magnifique, mais dont l’attrait révèle le trope orientaliste à travers lequel les Occidentaux imaginent la ville palestinienne.

Avec l’accent mis sur les mosquées et les églises, les ruelles offrent une image romancée de la vie arabe figée dans le temps. On peut même voir comment un hammam (bains publics) a été transformé en restaurant gastronomique sous le même nom arabe, bien que sa signification originale soit simplement « toilettes ».

La Vieille Ville raconte donc une histoire destinée à flatter les sensibilités occidentales : un fantasme d’Arabes figés dans une époque pré-moderne, avant l’arrivée de l’homme blanc pour les moderniser.

Les villes de Palestine : marginalisées

L’histoire de Jaffa, centre politique et culturel, se situe en dehors de la Vieille Ville.

Seuls les plus attentifs pourront arpenter la rue Jamal Pacha, du nom du gouverneur ottoman sous le règne duquel Hassan Bey mena un ambitieux plan de modernisation de la ville durant les dernières décennies de l’empire.

À cette époque, un projet de développement fut lancé pour remodeler le paysage urbain de Jaffa, laissant une empreinte architecturale distinctive – ou du moins, ce qu’il en reste.

Au milieu des années 1930, le cinéma Al-Hamra fut construit. Lors de son ouverture, le drapeau de la Révolte arabe de 1936 fut hissé et une grande pancarte à l’effigie de la légendaire chanteuse et actrice égyptienne Oum Kalthoum fut accrochée pour la projection de son film « Le Chœur national ».

Le bâtiment existe toujours, bien qu’il ait été rénové ces dernières années après son rachat par l’Église de Scientologie. Mais si ces scènes révèlent la profondeur de la vie urbaine avant 1948, l’histoire des grandes villes palestiniennes a souvent été reléguée aux marges du récit national.

Dans son livre « Hidden from View: Palestinian Women and Cities until 1948 », la sociologue urbaine Manar Hassan critique l’historiographie nationale qui se concentre principalement sur le récit rural – dépeignant les Palestiniens comme un peuple de fellahs, ou de paysans expulsés de leurs villages – et accorde moins d’attention aux centres urbains comme Jaffa et Haïfa.

Peut-être, en tant que peuple occupé, avons-nous voulu contrer l’image sioniste du kibboutznik et prouver notre lien à la terre. Ou peut-être avons-nous cherché à souligner l’ampleur de la catastrophe nationale en invoquant la figure du paysan ouvrier.

Mais compte tenu de l’ampleur des destructions de la vie urbaine palestinienne – à Jaffa, Haïfa, Acre, Ramla et Lod – nous devons maintenant nous demander : qu’est-il arrivé à ces villes et à leurs habitants en 1948, et qu’est-ce que cela pourrait nous dire sur l’avenir de Gaza ?

La Nakba de 48 : « Il ne restait plus rien »

Lors d’une interview avec la chaîne jordanienne Ru’ya, une jeune journaliste a demandé à mon grand-père :

« Abou Subhi, raconte-moi comment était Jaffa avant ». Il a commencé à décrire la vie dans la ville avant 1948. Puis elle lui a demandé : « Comment résumeriez-vous la Nakba de 48 ?»

Il a commencé à lui raconter comment 4.000 roquettes se sont abattues sur Jaffa – lancées depuis la mer et dans toutes les directions, de Lod et d’ailleurs – et qu’il ne restait plus que des cadavres. Avant qu’il ait pu terminer sa phrase, elle lui a demandé ce qu’il ressentait.

Et pour la première fois, j’ai vu mon grand-père s’effondrer. Il a dit :

« C’est la première fois que je parle de Jaffa et que je me mets à pleurer.» Il lui a demandé d’interrompre l’interview et s’est levé pour partir.

Enfin, elle l’a interpellé et lui a posé une dernière question :

« Que représente Jaffa pour vous ? » Et il répondit : « Pour moi, ce n’est rien de moins qu’un héritage qui nous lie à la ville. Tu peux maudire mon père, et je te pardonnerai, mais si tu maudis Jaffa, je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. »

Mon grand-père est décédé en 2021 en route vers un cimetière.

J’étais à l’arrière d’une voiture avec le cousin de mon père – un homme d’une quarantaine d’années qui tenait un garage automobile – alors que nous allions sur la tombe de mon grand-père. Alors que nous approchions, il a soudainement incliné la tête et m’a dit : « Abu Subhi, aujourd’hui tu peux reposer avec les enfants de Saraya. » Il faisait référence à l’attentat terroriste majeur perpétré par la milice Lehi (gang Stern) le 4 janvier 1948.

Qualifiés de groupe terroriste par les Britanniques à l’époque, les militants du Lehi ont bombardé le bâtiment Saraya – l’ancien palais du gouverneur, situé à l’extérieur de la vieille ville – tuant 14 personnes et en blessant 98.

Selon un article de Haaretz publié le lendemain, le bâtiment était utilisé par la municipalité de Jaffa pour fournir des services sociaux et distribuer de la nourriture aux enfants dans le besoin.

Mon grand-père travaillait plus loin sur la route de Salameh lorsque l’explosion s’est produite.

Jeune homme, il a couru vers le site pour aider. Il a commencé à déplacer les décombres et à rechercher des survivants, mais lorsqu’il a vu les corps des enfants écrasés sous les pierres, il a perdu connaissance.

La première chose dont il se souvient à son réveil est un homme lui disant :

« Tu en as assez vu. Rentre chez toi. C’est mieux pour toi. »

L’histoire du Saraya le hantait et est devenue partie intégrante du récit familial. Plus important encore, cela a amené les habitants de Jaffa à se demander : « S’ils pouvaient faire ça aux enfants dans le besoin, que feraient-ils au reste d’entre nous ? »

Capture et expulsion

Selon le plan de partage initial, Jaffa devait faire partie de l’État palestinien. Mais les milices sionistes, dirigées par David Ben Gourion, ne pouvaient accepter une telle concentration de Palestiniens au cœur du futur État juif.

Il devint crucial pour elles de s’emparer de la ville et d’en expulser ses habitants avant de déclarer l’indépendance d’Israël et la fin du mandat britannique.

En mars et avril 1948, Jaffa fut assiégée et bombardée pendant des semaines. La panique gagna la ville ; les habitants aspiraient simplement à se mettre en sécurité.

Contrairement à aujourd’hui, les Palestiniens de l’époque pensaient pouvoir rentrer chez eux. Mais sous une pression militaire incessante, ils furent chassés par terre et par mer.

En quelques jours, la population totale de la ville et des villages environnants tomba à moins de 4.000 Palestiniens. Elle reste l’un des exemples les plus frappants de nettoyage ethnique du XXe siècle. Lorsque j’ai demandé à mon grand-père comment notre famille avait réussi à rester, j’ai appris que son père avait déserté l’armée ottomane avant la Première Guerre mondiale et était retourné à Jaffa.

Le voyage a duré six mois, de la région d’Antalya au nord de la Syrie jusqu’à Jaffa. Il ne se déplaçait que la nuit, dormant le jour, car les Ottomans exécutaient les déserteurs.

Lorsque mon grand-père l’a averti du danger en 1948 et l’a exhorté à partir, il a refusé. Il avait déjà connu les difficultés de la vie de réfugié et a dit qu’il préférait mourir plutôt que de revivre cela. Ainsi, notre famille est restée intacte.

Ce n’était pas le cas pour la plupart des Palestiniens. Les familles étaient souvent déchirées : certains ont fui vers Gaza, d’autres vers la Cisjordanie ou les pays arabes voisins.

Les Palestiniens qui sont restés

La plupart des récits de la Nakba se terminent par l’expulsion massive : la guerre a été perdue, les terres saisies et quelque 800.000 Palestiniens contraints à l’exil tandis qu’Israël commençait à démolir systématiquement les villages palestiniens. Mais pour ceux qui restèrent, de nouvelles étapes de dépossession suivirent.

Immédiatement après la guerre, le nouvel État rassembla les Palestiniens restants à Jaffa et les relogea de force dans le quartier d’Ajami.

Une clôture de barbelés fut érigée autour du quartier, et personne n’était autorisé à le quitter sans permis militaire.

Au même moment, le gouvernement israélien adopta la loi sur les biens des absents, définissant comme « absent » toute personne ayant séjourné dans un pays ou un territoire ennemi entre le 29 novembre 1947 et la promulgation de la loi en 1950, y compris la Cisjordanie, Gaza, le Liban, la Syrie et la Jordanie.

Point crucial, cette loi s’appliquait même aux Palestiniens qui n’avaient jamais quitté les frontières du nouvel État.

Dans le cas de Jaffa, la plupart de ceux qui restèrent n’étaient pas originaires d’Ajami. Seule une poignée venait de chaque quartier ou village environnant.

Une fois confinés à Ajami – bientôt surnommé « le ghetto » par les immigrants juifs qui le comparaient à l’Europe –, ils ont tout perdu.

Les logements qui leur avaient été attribués sont devenus des baux protégés pour trois générations (réduits plus tard à deux) et, à ce jour, des centaines de descendants de la troisième génération vivent sous la menace d’ordonnances d’expulsion prononcées par les tribunaux.

Il convient de s’arrêter un instant : que se passe-t-il lorsqu’une ville entière est dépouillée de ses habitants et que ses biens sont volés – banques, théâtres, maisons, meubles, or, magasins, institutions publiques ?

On pourrait dire que les villes palestiniennes ont connu le plus grand vol à main armée du XXe siècle.

Au début des années 1950, le journaliste et écrivain Moshe Smilansky a décrit Jaffa comme en voie de « bulgarisation ». Suite à l’arrivée d’immigrants bulgares, la ville a acquis un nouveau caractère, non palestinien, et a même été promue « ville bulgare ». Des photographies de cette époque montrent Jaffa à nouveau prospère : banques rouvertes, théâtres remplis, commerces et restaurants animés, mais sans les Palestiniens. La ville avait été pillée et continuait de fonctionner sous contrôle juif.

Les scènes de la Nakba

Ajami, où les Palestiniens furent relogés de force, devint le ghetto d’Ajami. Mais même ce ghetto ne perdura que quelques années.

En 1950, la Knesset, le Parlement israélien, adopta la loi d’unification de Jaffa et de Tel-Aviv, transférant toutes les institutions municipales de Jaffa à la municipalité de Tel-Aviv.

Symboliquement, quiconque se rend au 45, boulevard de Jérusalem trouvera l’ancien bâtiment de la municipalité de Jaffa, toujours propriété de Tel-Aviv, qui abrite désormais les services sociaux.

Avec la dissolution du ghetto, les Palestiniens, toujours sous régime militaire, ne furent officiellement autorisés à travailler que dans les limites municipales de Tel-Aviv-Jaffa.

Cependant, la suppression des barbelés eut également une autre conséquence.

Suite à l’afflux d’immigrants juifs après la Seconde Guerre mondiale, le nouveau régime israélien a été confronté à une pénurie de logements. Une politique a été mise en place, autorisant plusieurs familles à partager un même logement, notamment à Ajami, ce qui a permis aux immigrants juifs d’emménager dans des maisons palestiniennes expropriées.

Dans certains cas, des Palestiniens ont été contraints de partager leur logement avec des immigrants juifs nouvellement arrivés. Parmi eux se trouvaient des Juifs arabes d’Afrique du Nord, qui parlaient arabe et exprimaient parfois ouvertement leur mépris pour les Palestiniens avec qui ils vivaient désormais sous le même toit.

Si la première étape de la Nakba palestinienne a été la perte de la patrie, la deuxième a été la perte de la ville et des biens, et la troisième, la perte du foyer.

La quatrième étape de la Nakba fut la perte d’appartenance – la Nakba de l’âme. Les Palestiniens qui avaient vécu dans l’une des villes les plus importantes du monde arabe ont vu leur vie bouleversée en quelques années, devenant une petite minorité dans une ville hébraïque, harcelée par les autorités et les immigrants juifs.

Des changements sociologiques ont commencé à remodeler la société : dépossédés et seuls au monde, beaucoup ne connaissaient même plus le sort de leurs propres familles.

Ces communautés ont été oubliées et effacées de l’histoire. Pendant des décennies, Jaffa et la communauté palestinienne qui subsistait ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes.

Les longs lendemains

Ce n’est qu’en discutant avec les anciens de la communauté – s’ils étaient disposés à parler – que nous, les jeunes générations, avons pu comprendre leurs expériences. Non seulement celles de 1948, mais aussi celles des décennies suivantes : la montée de la consommation de drogue et la propagation de l’alcool, un problème croissant qui a ravagé la communauté. De nouveaux schémas de violence et de criminalité sont apparus dans les années 1970 et 1980, transformant Ajami en l’un des quartiers les plus dangereux du pays.

Ironiquement, pour se rendre compte de l’apparence d’Ajami à cette époque, il suffit de regarder le film Delta Force de Chuck Norris, tourné dans le quartier. Pendant le tournage, l’équipe a même obtenu l’autorisation d’y démolir des maisons.

Suite à l’adoption de la résolution 194 de l’ONU, qui réaffirmait le droit au retour des réfugiés palestiniens, les autorités israéliennes ont lancé des plans de démolition à grande échelle des habitations palestiniennes.

La prochaine fois que vous verrez une photo de la promenade de la plage de Tel-Aviv, sachez qu’al-Manshiyya, l’un des quartiers palestiniens les plus vastes et les plus peuplés de la ville, s’y trouvait autrefois (photo ci-dessous).

Il a été systématiquement démoli pendant et après la Nakba, les autorités israéliennes ayant évacué la zone pour faire place à de nouveaux développements. Rares sont ceux qui se souviennent aujourd’hui que, jusqu’à la guerre de 1967, les États-Unis maintenaient un embargo sur les armes contre Israël en raison de la question non résolue des réfugiés. Pendant un temps, la communauté internationale parlait encore du droit au retour comme d’une question d’urgence et de justice.

Il a été systématiquement démoli pendant et après la Nakba, les autorités israéliennes ayant évacué la zone pour faire place à de nouveaux développements. Rares sont ceux qui se souviennent aujourd’hui que, jusqu’à la guerre de 1967, les États-Unis maintenaient un embargo sur les armes contre Israël en raison de la question non résolue des réfugiés. Pendant un temps, la communauté internationale parlait encore du droit au retour comme d’une question d’urgence et de justice.

À l’instar de la communauté palestinienne restée sur place, la ville elle-même est passée par trois étapes : d’abord, la destruction ; ensuite, l’abandon ; et maintenant, la phase du folklore.

Aujourd’hui, Jaffa est commercialisée auprès des touristes désireux de découvrir l’architecture arabe, la cuisine traditionnelle et un aperçu soigné de la vie « authentique » – mais sans les Palestiniens qui l’ont construite.

Cette dernière transformation cherche à effacer ce qui a précédé. Elle transforme l’histoire en esthétique, offrant la ville non pas comme un lieu de résistance ou de mémoire, mais comme une performance culturelle – un lieu où les vestiges de la vie arabe sont reconditionnés pour la consommation.

Le plan de Jaffa

Les plans de Trump pour Gaza sont souvent qualifiés de fantasmes absurdes. Mais pour les Palestiniens, ils sont une description du passé. L’histoire ne se répète pas exactement, mais cette fois, les Palestiniens de Gaza comprennent que s’ils partent, ils seront contraints à l’exil hors de leur patrie – et comme auparavant, les armées arabes ne défendront pas la ville. Ils devront résister seuls.

Aujourd’hui, il y a environ 20.000 Palestiniens à Jaffa. Et même s’il est facile de considérer notre histoire de manière tragique, je souhaite offrir une perspective différente. Malgré tout, nous sommes restés. Nous avons résisté. Contre les efforts intensifs de l’État pour nous effacer, nous nous sommes battus non seulement pour survivre, mais aussi pour préserver notre présence, notre mémoire et notre histoire.

Par une lutte acharnée, nous avons reconquis des espaces de vie communautaire – des mosquées et des églises de Jaffa à ses écoles et institutions sociales. Nous avons contraint les autorités à ouvrir de nouvelles écoles.

L’Association chrétienne orthodoxe a réussi à récupérer ses biens, et là où l’armée occupait autrefois son école de la rue al-Khilweh, l’école orthodoxe fonctionne à nouveau.

La dévastation de Gaza aura de lourdes conséquences pour les années à venir – sociales, psychologiques et historiques – dont nous n’avons pas encore commencé à mesurer le poids.

Mais comme nous le rappelle le critique littéraire juif allemand Walter Benjamin, le devoir du présent n’est pas seulement envers ceux qui nous succéderont, mais aussi envers les victimes du passé.

En 1940, écrivant en exil dans le cadre du débat néo-marxiste sur la question de la révolution, Benjamin soutenait que la révolution ne devait pas être considérée principalement comme un acte pour les générations futures, mais comme une réponse aux injustices subies par ceux qui nous ont précédés – une lutte non seulement pour se souvenir des morts, mais pour les racheter par l’action présente.

Il nous exhorte à ne pas considérer l’histoire comme une progression linéaire vers un avenir meilleur, mais comme un engagement envers ceux qui nous ont précédés – et envers la vérité qu’ils portaient en eux. Le génocide de Gaza n’est pas une rupture avec l’histoire, mais sa continuation – un nouveau chapitre de la Nakba. Y faire face nécessitera des années de jugement, avec des pertes et une dévastation inimaginables. Mais alors même que nous sommes aux prises avec ce qui nous attend, nous devons également honorer ceux qui nous ont précédés – les morts, les déplacés et les dépossédés, de Jaffa et Gaza à la Cisjordanie et bien au-delà.

Cette fois, les efforts palestiniens pour empêcher la réécriture de l’histoire pourraient réussir.

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR