Le journaliste Abubaker Abed n’a jamais voulu quitter sa terre. Il décrit les déchirantes décisions qu’il a dû prendre.

Abubaker Abed, 12 mai 20025. La nuit avant mon départ, tout était sombre et froid. Je n’ai pas dormi. Explosions et bombes illuminaient l’obscurité du ciel. Les hélicoptères Apache tournoyaient bas, tout près, et tiraient sans interruption. Ma mère dormait à côté de moi, restant toujours le plus près possible depuis que j’avais pris, finalement et à contrecoeur, la décision de quitter Gaza pour la première fois de ma vie. Avant d’en arriver là, nous avions eu, elle et moi, ainsi qu’avec d’autres membres de ma famille et des amis, des discussions longues et douloureuses.

C’était un choix impossible, le plus difficile auquel j’ai jamais été confronté – quitter ma maison en plein génocide. Nous étions le 15 avril. Je devais partir le lendemain matin.

J’étais absolument contre l’idée de partir, jusqu’à ce que ma mère me dise : « Si tu restes, tu mettras ta famille en danger, parce qu’ils nous bombarderont avec toi, et tes frères seront blessés. Tu devrais partir ». Jamais, je n’aurais imaginé entendre de telles paroles de sa part. J’étais dévasté, submergé par les larmes. L’idée que je puisse représenter un danger pour les miens m’a empli d’une profonde tristesse, d’une douleur immense et d’un remords intense. Ce fut le moment le plus difficile de ma vie.

On me forçait à prendre cette décision, et cela me semblait totalement injuste. Mon cœur battait la chamade, martelé par la souffrance. La nuit s’est engouffrée dans une sorte de vide. J’ai compté chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Je savais que ces instants pouvaient être mes derniers à Gaza, à jamais. Alors que les premières lueurs de l’aube commençaient à dissiper l’obscurité et que l’appel à la prière du Fajr retentissait, deux énormes explosions ont secoué la pièce. Comme si le temps s’était figé. Mon esprit refusait de comprendre ce qui se passait.

J’ai pris une douche et fait mes bagages. Ce ne fut pas bien difficile car nous n’avions le droit de ne prendre qu’un petit sac contenant à peine plus qu’un rechange, une brosse à dents, un téléphone portable et un chargeur. Telles étaient les conditions imposées par Israël. J’ai ensuite accompli la prière du Fajr. Je n’avais jamais quitté Gaza auparavant, et cela me semblait irréel, presque surnaturel. J’agissais de manière mécanique, comme un robot.

Les yeux de ma mère se sont emplis de larmes, puis elle a éclaté en sanglots. Je lui ai dit que je ne monterais pas dans le bus si elle continuait à pleurer. « C’est à ta demande que je pars » lui ai-je dit. Étranglé par l’angoisse, j’ai murmuré à son oreille : « Fais que ce soit un grand moment, pas un moment triste, et sois sûre que nous nous reverrons bientôt, inchallah ».

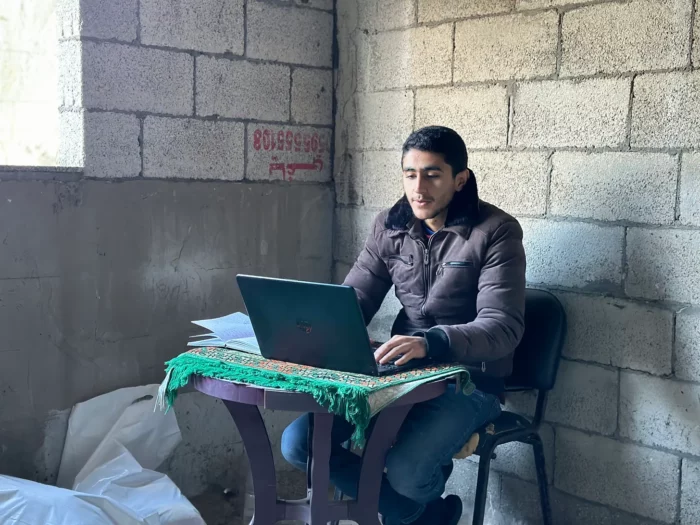

Avant de partir, j’ai pris une photo dans chaque pièce et embrassé les murs. J’ai fixé ma chambre du regard, en promettant d’y revenir dès que possible. Je suis monté dans la pièce en ciment à l’étage : celle d’où j’avais témoigné, jour après jour, pendant 557 jours de génocide — d’où je m’étais envolé, les ailes brisées, au-delà des murs d’un camp de concentration vers le monde extérieur.

Après avoir pris des photos avec toute ma famille, nous sommes partis en voiture vers le centre-ville avec mon père, mes deux frères et mon ami médecin, pour attraper le bus. Abdulruhman, un autre ami, était là aussi pour me dire au revoir. Nous sommes restés debout à parler et à rire ensemble. Les yeux d’Abdulruhman étaient fatigués et irrités en me tendant son écharpe noire. Alors que je les serrais dans mes bras un à un pour leur faire mes adieux, l’émotion était insoutenable. « Je reviendrai ici très bientôt », telles furent mes dernières paroles pour eux.

De gauche à droite, Abubaker Abed, son frère aîné Mahmoud, son frère aîné Mohammed et son père, devant leur maison à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, le matin de son voyage, le 16 avril 2025 (Photo : Abubaker Abed)

Correspondant de guerre par accident

Depuis le début de cette guerre génocidaire d’Israël contre Gaza, ma vie a été bouleversée. Ma carrière universitaire a été brutalement interrompue. En 2023, j’étais en dernière année de licence. Quand l’offensive israélienne s’est intensifiée, j’ai dû abandonner mes reportages sportifs pour devenir malgré moi correspondant de guerre – documenter en temps réel le génocide contre mon peuple et contre moi-même.

À l’exception de deux périodes – une trêve d’une semaine en novembre 2023, et un cessez-le-feu plus long en janvier dernier, qui dura près de soixante jours – les bombes n’ont jamais cessé de tomber sur Gaza. Al-Hassan Mattar, mon meilleur ami, a été tué. Toute la famille de ma tante a été exterminée. Une vingtaine de membres de ma famille ont péri dans un double bombardement qui visait spécifiquement la famille d’une autre de mes tantes.

Étant immunodéprimé, ce génocide a exacerbé des années de souffrance. J’ai contracté diverses maladies – une gastro-entérite aiguë, une bronchite, et l’hépatite A. Parfois, je restais cloué au lit pendant des jours. Ni nourriture, ni médicament ne pouvait entrer à Gaza, rendant quasiment impossible de trouver les ressources nécessaires à ma guérison.

Il y a un an, un groupe de bénévoles a lancé une campagne pour évacuer des étudiants de Gaza afin de leur permettre de poursuivre leurs études à l’étranger. Pour postuler à une bourse en Europe, ils m’ont contacté et m’ont demandé mes documents officiels. Je leur ai transmis mes papiers en donnant mon accord sous condition : je quitterais Gaza uniquement quand et seulement si le génocide prenait fin.

Quelques semaines plus tard, on m’a offert une bourse pour étudier en Irlande. C’était il y a environ un an. Dans les mois qui ont suivi, j’ai refusé de quitter Gaza. Les journalistes étant systématiquement pris pour cible, les responsables de la bourse s’inquiétaient pour ma sécurité. Ils m’ont supplié de partir, mais j’ai refusé. Je ne me sentais pas capable d’abandonner ma famille ou mon pays. J’étais déterminé à me battre de toutes mes forces Je voulais donner ma vie pour mon pays, car je pensais que ma voix pouvait changer les choses. J’ai insisté pour donner le meilleur de moi-même jusqu’à mon dernier souffle. Ma patrie avait plus que jamais besoin de moi, je voulais donc tout lui donner. J’ai eu plusieurs occasions de quitter Gaza, avant et après l’invasion israélienne de Rafah en mai 2024, mais ma détermination à rester et à me sacrifier pour mon pays n’a jamais faibli.

Fin mars, on m’a diagnostiqué une malnutrition sévère. Pendant quelques semaines, cela m’a causé de grandes difficultés. Chaque jour était une agonie, commençant par des douleurs au dos et aux genoux et se soldant par une fatigue et une déshydratation terribles. Malgré cela, j’ai continué à documenter les traumatismes et les souffrances indicibles à Gaza, en particulier dans ma ville natale de Deir al-Balah.

Avec quelques autres étudiants palestiniens, j’avais obtenu une bourse pour poursuivre mes études en Irlande. L’ambassade irlandaise nous avait indiqué que notre départ de Gaza était prévu le 9 avril, en coordination avec l’armée israélienne et des organisations sanitaires internationales. Je n’avais plus qu’une semaine pour prendre ma décision. Quelques jours plus tôt, on m’avait confirmé qu’Israël avait achevé son contrôle de sécurité et autorisé ma sortie. Cette nouvelle avait apaisé l’angoisse de ma famille et la mienne, d’autant que les autorités israéliennes m’avaient diffamé publiquement, faisant de moi une cible potentielle. Mais ces mêmes autorités reportèrent finalement le départ d’une semaine. Paradoxalement, je ressentis un soulagement : cela me dispensait, pour un moment, d’un choix déchirant.

Quand on m’a dit que le départ était confirmé pour le 16 avril et que je devais me décider définitivement, je me suis senti coincé. J’avais besoin de temps pour réfléchir. De toute ma vie, je n’avais jamais été aussi anxieux. J’ai vite contacté l’ambassade pour trouver une solution. Ils ont compris mon dilemme et m’ont conseillé d’accepter puis de vraiment me décider à la dernière minute. Mais cela n’a fait qu’empirer les choses. Petit à petit, la peur et le doute m’ont complètement envahi. Et plus le temps passait, plus c’était insupportable.

Pourrai-je jamais revenir ?

« Rester ou partir ? » « Comment abandonner ma terre et ma famille ? » « C’est la première fois que je vais partir. Comment vais-je le vivre ? » « Vont-ils tuer ma famille ? » « Pourquoi dois-je partir ? » « Est-ce que je pourrai revenir un jour ? » « Est-ce que je pourrai encore serrer mes parents dans mes bras ? » « Ma chambre, la cour, les arbres, ma rue, tout ce qui m’entoure… Est-ce que je les reverrai un jour ? »

Ces questions me hantaient sans répit. Impossible de les écarter.

J’ai passé des heures à en discuter avec mes amis, ma famille et mes éditeurs à l’étranger. Je ne savais pas quoi faire. Chaque matin, je me réveillais empli de plus de peine et de fragilité.

Ma famille et moi avions peur que les soldats israéliens m’arrêtent à la frontière. Que je disparaisse, comme tant de Palestiniens, dans une prison israélienne, ou pire. À de nombreuses reprises, Israël avait bombardé des convois internationaux pendant ce génocide, j’étais donc épouvanté à l’idée qu’ils frappent notre bus. Tout me terrifiait, toutes les éventualités. Jusqu’au matin du 16 avril, je n’ai cessé de prier istikhara, cette prière musulmane pour demander à Allah de guider nos choix, suppliant Dieu de m’éclairer.

Le 15 avril, par une pâle matinée venteuse, mon choix s’est imposé. J’en ai informé ma famille. Dès lors, je leur ai consacré chaque minute. Nous avons pris des dizaines de photos, nous avons partagé un dernier déjeuner aux gombos, que ma mère avait préparé spécialement sachant que c’était mon plat préféré.

J’ai rassemblé mes affaires. Bien que les consignes sur ce que je pouvais emporter ne les incluaient pas, j’ai décidé de prendre les stylos et les cahiers que j’utilisais lorsque j’apprenais l’anglais pendant mon enfance. Je voulais les garder avec moi pour me souvenir de mon histoire… si j’y parvenais.

Le lendemain matin, j’ai présenté ma carte d’identité au chauffeur du bus et je suis monté à bord. Comme nous quittions Gaza, je m’efforçais de graver chaque paysage dans ma mémoire. Conformément aux instructions de l’armée israélienne, nous avons fait deux arrêts en cours de route. À chaque arrêt, le chauffeur attendait un appel des Israéliens pour savoir s’il pouvait poursuivre la route… ou devait nous ramener en arrière.

Pendant le trajet, je n’ai pu détacher mon regard de la dévastation absolue de chaque bâtiment, surtout le long de la route Salah al-Din. J’ai tenté de tout filmer, comme si je pouvais emporter une part de cette douleur avec moi.

Les routes étaient défoncées, ravagées, et le chauffeur devait attendre l’autorisation des Israéliens avant de pouvoir dégager le moindre obstacle. Après nous avoir d’abord arrêtés, ils ont finalement levé la barrière métallique. Mes yeux balayaient frénétiquement la scène : des soldats israéliens partout, certains avec des lunettes noires, d’autres leur fusil automatique à l’épaule. Tout près, j’en ai vu qui tiraient sur des maisons et les assaillaient.

Je voyais des soldats israéliens pour la première fois. Je bouillonnais. Les voir juste là, ces assassins, ceux qui avaient bombardé et réduit ma patrie en cendres – en chair et en os, sous mes yeux, cela m’a fait exploser. J’ai eu envie de sauter du bus pour les affronter. Des chars étaient stationnés de chaque côté de la route. Devant nous, un hélicoptère Apache volait à basse altitude.

Abubaker Abed, côté palestinien, au poste-frontière de Karam Abou-Salem, à Gaza, le 16 avril 2025 (Photo : Abubaker Abed)

À notre passage, la destruction des immeubles résidentiels de Rafah se poursuivait. Arrivés du côté palestinien du point de passage de Karm Abu Salem, nous avons découvert que des quantités d’aide alimentaire, en particulier des bouteilles d’eau, avaient été abandonnées et que de la nourriture pourrissait là. C’était atroce à voir. Au fur et à mesure de l’avancée du bus, j’en voyais davantage et je bouillonnais à nouveau.

Nous sommes descendus du bus. Après environ trois heures d’attente, nous avons subi un bref contrôle d’identité. Les agents palestiniens du point de passage se sont montrés gentils et généreux à notre égard. Nous sommes ensuite passés du côté israélien. Là, un soldat israélien observait chacun de mes mouvements. J’avais vraiment peur. On m’a ordonné de mettre tous mes effets personnels dans un grand bac et de le remettre.

Après être passé devant une caméra et un scanner corporel, le bac m’a finalement été rendu. Un travailleur palestinien m’a dit qu’ils avaient confisqué mon chargeur de téléphone, ma gourde et quelques vêtements, et il m’a promis d’essayer de les récupérer pour moi. J’ai choisi de continuer à avancer et me diriger vers le contrôle de sécurité suivant.

Le cœur battant, je me suis approché de l’officier et lui ai tendu ma carte d’identité. Il l’a placée à hauteur de mon visage, scrutant alternativement la photo et mes trait pendant un moment. Après avoir saisi mes informations sur son ordinateur portable et passé un appel, il m’a de nouveau scruté. « Attendez » a-t-il ordonné en me mettant un bracelet rouge portant un numéro : 352753. Mon groupe étant parti, j’ai demandé si je pouvais le rejoindre. Il m’a répondu : « Non ». Quand j’ai demandé à nouveau, il m’a dit de m’asseoir sur une chaise et d’attendre.

Abubaker Abed dans le bus de l’ambassade d’Irlande après avoir franchi le poste-frontière de Karam Abu Salem, le 16 avril 2025. (Photo d’Abubaker Abed)

Je l’ai fixé, lui et les drapeaux israéliens alentour, avec un mélange de douleur et de fureur. Au bout d’une vingtaine de minutes, il m’a laissé passer. J’ai alors gagné une zone où plusieurs bus arborant divers drapeaux européens, dont le bus de l’ambassade d’Irlande, nous attendaient à l’extérieur de la frontière. Deux officiers israéliens dans une voiture de police ont escorté notre bus jusqu’au pont King Hussein, où nous avons été inspectés à nouveau, d’abord par des officiers israéliens, puis par des jordaniens après avoir franchi la frontière.

Toute la Palestine

La première chose que j’ai vue hors de Gaza, c’est le reste de la Palestine occupée, une vision dont je n’avais jamais osé rêvé. Nous sommes passés devant des panneaux indiquant Jérusalem, la mer Morte, Yaffa, Haïfa et Jéricho. Le cœur lourd, j’ai regardé ma patrie défiler devant mes yeux, sans pouvoir la visiter, tandis que des colons jouissaient des plaisirs de notre terre. Cela m’a fait profondément mal au cœur. Les paysages les plus époustouflants que j’ai jamais vus sont les bâtiments historiques et les collines salées autour de la mer Morte, les vastes étendues vertes de palmiers et les magnifiques dattes dorées… Voyager à travers toute la Palestine a toujours été le rêve de ma vie.

Mais je n’en ai eu qu’un bref aperçu avant de franchir la frontière jordanienne. De là, nous avons pris la direction d’Amman où nous devions passer la nuit à l’hôtel avant de décoller le lendemain soir de l’aéroport Queen Alia pour Dublin, avec une escale à Istanbul.

Abubaker Abed à l’aéroport Queen Alia d’Amman, en Jordanie, le 17 avril 2025 (Photo fournie par Abubaker Abed)

Mon premier repas en Jordanie a été un shawarma. Les larmes me sont montées aux yeux lorsque je l’ai déballé : j’étais sidéré par cette abondance. Chaque saveur évoquait le souvenir de ma famille, des jours précédant le génocide. Impossible d’y prendre du plaisir. J’avais besoin de manger pour retrouver des forces, mais je n’avais pas d’appétit. Après avoir été affamé si longtemps, cette nourriture trop riche me faisait souffrir physiquement. J’avais de terribles douleurs à l’estomac. La vision la plus déchirante que j’ai vue après avoir quitté Gaza, c’est que les gens vaquaient à leurs occupations, et mangeaient, alors que ma famille et mon peuple, là-bas, connaissaient la famine.

Pour la première fois depuis près de 560 jours, j’ai reçu les soins et les médicaments dont j’avais cruellement besoin depuis des mois. Il ne s’agissait que de deux médicaments de base : une multivitamine et un antibiotique. Rien de plus.

Le lendemain soir, à l’aéroport, nous nous sommes dirigés vers la porte d’embarquement. Les avions sont source de terreur pour moi, les seuls que j’avais vus jusque-là étant des avions de guerre. J’étais assis près du hublot, à côté d’une Palestino-Américaine, très gentille et agréable, qui voyageait d’Amman vers les États-Unis. Je fixais l’aile de l’avion avant de me tourner vers elle pour demander si les grandes turbines fixées sous l’aile n’étaient pas des missiles. « Non, ce sont les réacteurs», m’a-t-elle répondu.

Elle avait pris l’avion très souvent et m’a appris tout ce que je devais savoir. Une fois dans les airs, j’ai regardé par le hublot, émerveillé par la terre qui se révélait sous mes yeux ; ce spectacle me permit d’oublier un instant l’angoisse et mon mal du pays.

Nous avons atterri à Dublin le matin du 18 avril, après une journée de voyage. Alors que l’avion descendait, j’ai découvert un paysage de forêts et de champs très verts. Malgré la pluie, c’était magnifique de voler dans les nuages.

Nous avons atterri, passé le contrôle des passeports et récupéré nos valises violettes. Dans le hall des arrivées et j’ai vu mes amis, le directeur du programme de mon université et deux de mes rédacteurs en chef. J’ai serré dans mes bras Jeremy Scahill, mon collègue de Drop Site, et salué Anealla Safdar, ma redactrice chez Al Jazeera English. Je suis resté avec eux toute la journée et tard dans la nuit.

Abubaker Abed et le journaliste Jeremy Scahill dans les rues de Dublin, le 20 avril 2025. (Photo : Abubaker Abed)

Nous sommes allés à l’hôpital pour un examen médical. On m’a donné une petite bouteille d’eau. À la première gorgée, j’ai été stupéfait par sa pureté. Les larmes aux yeux, j’ai dit à mes rédacteurs et aux personnes qui m’entouraient que j’étais sous le choc. Jamais je n’oublierai l’eau contaminée de Gaza. Quelques jours avant mon départ, je creusais des puits près de chez moi pour trouver de l’eau. J’ai bu cette eau en bouteille avec remords, mais je me suis senti mieux. J’avais l’impression d’être passé de l’enfer au paradis. Les jours suivants, nous avons dégusté des plats que je n’aurais jamais osé imaginer.

Pendant près de 560 jours, déjà bouleversée, ma vie avait été mise sens dessus dessous. J’ai survécu à de multiples attaques israéliennes au cours de mes reportages. J’ai témoigné de l’indicible. Malgré l’angoisse et le traumatisme, j’ai persévéré. J’ai écrit des dizaines d’articles de souffrance et tragédie. J’ai écrit sur la destruction du sport à Gaza, ma passion. J’ai écrit sur le meurtre de mon ami le plus cher, Al-Hassan Mattar, et sur l’immolation de Sha’ban Al-Dalou, brûlé vif alors qu’il dormait dans une tente médicale aux abords d’un hôpital.

Couvrir un génocide

Couvrir le génocide de son propre peuple, c’est bien plus que du journalisme. C’est mêler sa propre souffrance à celle des autres. J’ai passé des heures à recharger mon matériel endommagé pour pouvoir écrire. J’ai marché des kilomètres à la recherche d’une connexion internet pour publier un article, ou envoyer ma copie par messages WhatsApp pendant les horreurs de la nuit. Chaque jour était un nouveau traumatisme.

Abubaker Abed réalise son dernier reportage en direct à l’hôpital des Martyrs Al-Aqsa de Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, le 14 avril 2025. (Photo : Abubaker Abed)

J’avais 20 ans quand j’ai commencé à couvrir ce génocide. Aujourd’hui, j’en ai 22. Mon espoir ? Être libre, simplement, comme n’importe quel jeune de 22 ans. Simple journaliste sportif passionné de football, j’ai été contraint de devenir correspondant de guerre et j’ai continué à crier la vérité et partager nos tragédies avec un monde qui nous a abandonnés au cours de ces dix-huit mois.

Mon parcours a été difficile. Je suis né dans un ventre de souffrance, j’ai grandi dans un camp de réfugiés aux murs infranchissables, et j’ai dû faire face à d’innombrables épreuves. J’ai grandi dans la guerre. J’ai passé de nombreuses nuits dans l’obscurité, sans autre lumière qu’une bougie dont la cire me brûlait les doigts alors que j’écrivais.

Gaza a toujours été un lieu de souffrance. Mais le génocide nous a propulsés à un niveau d’enfer bien pire que celui que nous connaissions. Depuis le début du siège, le cauchemar n’a jamais cessé. Il n’a fait que s’aggraver.

J’aime la langue anglaise et je voulais m’adresser au monde entier. J’ai donc continué à faire des reportages jusqu’à devenir celui qui écrit ces lignes depuis l’étranger, et celui qui a tant pleuré pour les écrire. Au fil des ans, on m’a proposé diverses bourses d’études dans le monde entier, principalement aux États-Unis. Mais le siège et l’occupation m’en ont privé. Nos seuls répits étaient la mer, les stades et quelques restaurants. Israël n’a jamais voulu qu’on connaisse la joie à Gaza. Mais, d’une manière ou d’une autre, nous avons trouvé la force de résister. Gaza est une zone de mort concentrée où quelque deux millions d’habitant sont piégés, mais notre peuple est résilient. C’est aussi pourquoi je refuse d’abandonner mon sourire : c’est mon acte de rébellion silencieuse.

J’adore mon pays et j’aurais aimé y rester pour toujours. Je n’ai jamais voulu faire de mal à mes proches. Mon corps m’a trahi. Ma famille et moi étions convaincus qu’Israël me traquait et que ma mort était imminente. Si ma mère n’avait pas prononcé ces mots extrêmement blessants, je ne serais pas parti. Peut-être les a-t-elle dit précisément pour me pousser à partir ? Ma famille, et surtout mes parents, sont pour moi plus importants que ma propre sécurité.

Abubaker Abed au bord de la rivière, dans le centre de Dublin, en Irlande, le 20 avril 2025. (Photo : Abubaker Abed)

La tristesse de mon cœur après avoir vu ma Palestine occupée est sans égale. Je refuse de vivre dans la terreur. Je veux abolir les frontières et vivre aussi librement que n’importe qui sur cette terre. Je suis prêt à mourrir pour voir la Palestine libre. La Palestine a besoin de nous. Notre terre fleurira de notre sang. Je suis ici pour mourir pour sa libération. Je continuerai à écrire, à porter notre cause partout et à éveiller les consciences jusqu’à ce que chaque centimètre carré de la Palestine soit libre.

Je n’oublierai jamais la bienveillance de l’ambassade irlandaise, qui a fait de ma sécurité une priorité et m’a fourni tout ce dont j’avais besoin. Aujourd’hui, l’Irlande me semble être un foyer – une Palestine dans une autre partie du monde.

Hors de Gaza, je me battrai de toutes mes forces pour changer le monde. Je continuerai à crier la vérité jusqu’à la fin de ce génocide. Cela doit cesser. Maintenant.

Article original en anglais sur Drop Site News / Traduction Chris & Dine